Vespa e Lambretta miti intramontabili

Sono state il simbolo del made in Italy nell'immediato dopoguerra. Pezzi di raffinato artigianato divenuti oggetti di culto e di aggregazione. Nate come mezzi di trasporto affidabili ed economici, hanno portato a spasso intere generazioni, diventando miti assoluti delle due ruote. Hanno diviso gli italiani allo stesso modo di Bartali e Coppi, di Mazzola e Rivera, di Agostini e Pasolini. Più "borghese" e curata la Vespa. Più "proletaria" e grezza la Lambretta. Entrambe amate dagli italiani, a tal punto da identificarsi con loro. Vespa e Lambretta sono state tutto questo e anche di più. La prima Vespa, la 98 cc, vide la luce nel 1946. Enrico Piaggio voleva un mezzo che divenisse un trampolino di lancio per la mobilità. Un mezzo fascinoso e allo stesso tempo semplice, economico ed affidabile. Così, dopo le battute a vuoto con gli ingegneri Spolti e Casini, affidò il progetto al genio di Corradino D'Ascanio, stimato ingegnere aeronautico che realizzò uno scooter dalle caratteristiche tecniche rivoluzionarie. Il nuovo scooter aveva, infatti, il cambio al manubrio, la scocca portante, una carrozzeria disegnata per proteggere chi guidava, il motore collegato alla ruota posteriore, e le ruote con dei braccetti di supporto simili a quelli dei carrelli degli aerei. Fu subito boom! Anche grazie ad una campagna pubblicitaria straordinaria. Arrivando addirittura sul grande schermo. Come dimenticare la mitica scena di Vacanze Romane in cui Gregory Peck porta aspasso Audrey Hepburn per Roma in sella ad una Vespa 125? Ma Vespa non voleva dire solamente Hollywood o Cinecittà. Vespa voleva dire anche corse e record di velocità. Già nel 1947, infatti, fece la sua comparsa la 98 Circuito, versione sportiva della 98 cc, pensata dagli uomini Piaggio proprio per le competizioni .A questa si aggiunse successivamente la 98 Corsa, che si aggiudicò il GranPremio di Napoli e la Cronoscalata Rocca di Papa nella categoria scooter. Non furono da meno la 125 Corsa e la 125 Sei Giorni, che prese parte alla Sei Giorni Internazionale, dove conquistò ben 9 medaglie d'oro. Ma una su tutte spiccò perle sue caratteristiche corsaiole, il prototipo Vespa Siluro. Che nel 1951 con il collaudatore Guido Mazzoncini raggiunse sulla Roma-Ostia una velocità di 171,2 km/h, stabilendo il nuovo record di categoria sul chilometro lanciato. Record che fu poi ritoccato negli anni successivi anche dalla concorrente Lambretta. Per non parlare della Parigi-Dakar del 1980, impresa compiuta da un equipaggio francese. Molti sono stati i modelli di Vespa che si sono succeduti nella storia raccogliendo sempre un notevole successo. Tra questi vanno ricordati la GS 150, la GL 150, la 90 SS, la Rally 180/200, la 50 Special, la 125 Primavera/ET3 (probabilmente la più famosa Vespa della storia), la PX125/150/200 e la PK 50/125.

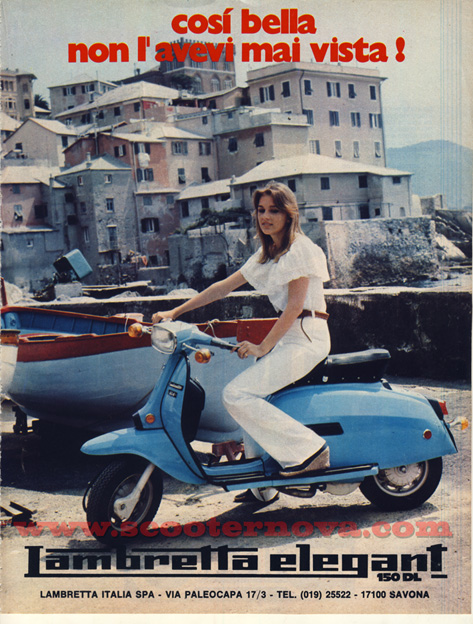

E se a Pontedera si erano dati da fare per motorizzare l'Italia del dopoguerra, a Lambrate (dove aveva sede lo stabilimento della Innocenti) non erano di certo stati a guardare e arrivò la Lambretta, la risposta "milanese" alla Vespa. L'idea di realizzare uno scooter che facesse concorrenza alla Vespa era venutaa Ferdinando Innocenti quando, durante la guerra, vide sfrecciare dei piccoli scooter costruiti dalla Cushman per l'esercito americano. Piccoli mezzi a dueruote senza carenatura e dalla forma essenziale e longilinea. Pier Luigi Torre e Cesare Pallavicino, ai quali fu affidato il progetto, diedero quindi vita ad uno scooter con cambio a due marce meccanicamente molto robusto, in cui motore e trasmissione erano integrati alla ruota posteriore, e il cui telaio coniugava praticità e solidità. Era il 1947 quando la prima Lambretta, la 125 A, veniva presentata al Salone di Parigi. Per fronteggiare la Vespa, che ormai spadroneggiava sulle strade da più di un anno, Ferdinando Innocenti si creò una rete di vendita molto efficace che portò la Lambretta, grazie anche ad una pubblicità molto curata, che passava attraverso calendari, cartoline e spot di grande successo, oltre i confini del Belpaese. Com'era successo a Pontedera per la Vespa, anche a Lambrate diedero vita ad un reparto corse. Che schierava, tra gli altri, anche il giovane Umberto Masetti, futuro campione del mondo della classe 500 con la Gilera. La prima Lambretta da corsa fu la 125 B del 1949, con motore, telaio e serbatoio modificati per le competizioni. Fu poi la volta delle 125 C e 175 C che, oltre a conquistare una splendida doppietta nella Milano-Taranto (battendo Juan Manuel Fangio su Vespa), conquistarono anche il Rally des Alpes Francaises. E quando la Vespa Siluro, sulla Roma-Ostia, stabilì il record di velocità sul chilometro lanciato, a Terracina un prototipo Lambretta 125 rispose stabilendo un nuovo record: oltre 195 km/h. Anche se in Germania fecero di meglio. Sulla Monaco-Inglostad un prototipo ottimamente preparato bucò il muro dei 200 km/h. Mentre sull'Isola di Man, vero e proprio tempio del motociclismo, si organizzavano competizioni riservate ai soli lambrettisti. Purtroppo nel 1966 Ferdinando Innocenti morì, lasciando le redini dell'azienda nelle mani del figlio Luigi che, pur proseguendo nella produzione della Lambretta, si concentrò soprattutto sulle auto. Fu l'inizio di un lungo e sofferente declino che culminò nel 1971 con la chiusura degli stabilimenti di Lambrate.

Quando le GP avevano la targa

Le sibilanti 500 a due tempi da Gran Premio che, per un quarto di secolo, dominarono le scene del Motomondiale, furono sempre oggetto di grande attenzione da parte degli appassionati. Esuberanti e tremendamente affascinanti, restarono però un privilegio riservato ai grandi campioni o a qualche facoltoso privato, disposto a spendere cifre folli per schierarsi al via del massimo campionato di velocità. Almeno fino alla metà degli anni ottanta quando, prima Yamaha con la RD 500, poi Suzuki con la RG 500, introdussero sul mercato le prime repliche stradali delle regine del Motomondiale.

Era il 1984 quando la Yamaha RD 500 arrivò in Italia. Ancora prima di sbarcare, il lotto destinato al nostro Paese, piuttosto limitato a causa delle severe normative antinquinamento, era già stato venduto. E i fortunati possessori provarono per la prima volta l'ebbrezza di guidare una moto molto simile a quelle da GranPremio. Certo, nonostante fosse stata presentata come la replica della YZR di "King Kenny", le differenze con il modello da competizione c'erano. Ma il fascino della RD 500 era tale che subito divenne un oggetto di culto, una moto destinata a fare epoca. Una moto per palati fini. L'inedito propulsore quadricilindrico, due tempi a V di 50° con raffreddamento a liquido, mai adottato fino ad allora su alcun tipo di moto, era un concentrato di tecnologia di soli 65 kg che attingeva numerose soluzioni dal mondo delle competizioni. Mai, in un motore di serie, si erano raggiunte potenze specifiche così elevate: 175 CV/litro. E se era vero che le differenze con la YZR c'erano, era altrettanto vero che c'erano anche delle analogie. Come le valvole YPVS allo scarico, adottate per garantire una migliore erogazione ai bassi regimi. O ancora, la distribuzione ad ammissione lamellare nel carter, proprio come la moto vincitrice del mondiale con Eddie Lawson. Anche la disposizione dei carburatori, posizionati sui fianchi dei cilindri, era la stessa della moto da gara. Ma le analogie con la YZR non si fermavano qui, perché ciclisticamente la RD 500 ne adottò alcune soluzioni. A partire dal disegno del telaio, una doppia culla scomponibile in tubi quadri (ma in acciaio anziché in alluminio), oppure la forcella anteriore, una Kayaba regolabile nel precarico molla e nel sistema antiaffondamento. Kayaba era pure il monoammortizzatore posteriore, regolabile nel precarico molla e nel freno idraulico. Come accennato, era il propulsore, però, il pezzo forte di questa moto. E anche se in termini di valori assoluti i numeri erano leggermente inferiori a quelli delle altre maxi sportive, alla luce dei fatti non era così. Perché con oltre 87 cv e un peso dell'ordine dei 200 kg, non certamente contenuto, ma inferiore, e non poco, a quello di Honda CB 1100R, VF 1000R, e Kawasaki GPZ 900, la RD 500 era praticamente invincibile su qualsiasi tipo di percorso. A causa di una prima marcia lunghissima, circa 90 km/h, nelle partenze veloci era richiesto un notevole utilizzo della frizione, e dopo una lieve incertezza intorno ai 5.000 giri, varcata la soglia dei 7.000 ci si apprestava al "decollo". Una spinta furiosa che, se da un lato significava adrenalina pura, dall'altro poteva anche intimorire il pilota. La RD non era, infatti, una moto per tutti, perché per sfruttarla a fondo era richiesta una certa perizia. L'esuberanza del motore le consentiva di restare in scia alle maxi sportive da 1000 cc e oltre sui lunghi rettilinei, mentre l'ottima ciclistica le permetteva di scendere in piega agevolmente e infilare qualsiasi avversaria. Pur essendo una sportiva di razza, la posizione in sella non risultava affatto esasperata, un pregio non indifferente. Una moto che divorava benzina, olio, gomme, e che costava quasi 10 milioni di vecchie lire. Ma chi sceglieva una RD, sceglieva una moto da corsa con targa e fanali, e non guardava certo a queste sottigliezze.

"Dinamite con lo zucchero" titolò Motociclismo nel dicembre del 1985 quando provò per la prima volta la Suzuki RG 500 Gamma. Perché, se le prestazioni della Yamaha RD 500 erano esagerate, quelle della più giovane Suzuki RG 500 erano, addirittura, esplosive. Presentata al Salone di Colonia nel 1984, quando la Yamaha RD 500 era ormai una realtà, la RG 500 Gamma debuttò sulle nostre strade alla fine del 1985. Strettamente derivata dalle RG 500 da Gran Premio, vincitrici dei mondiali 1981 e 1982 con Lucchinelli e Uncini, la Gamma era frutto di un progetto più nuovo rispetto a quello della Yamaha, e questo significava, inevitabilmente, maggiori prestazioni. E subito surclassò la rivale che, dopo due anni o poco più di difficile convivenza con la nuova arrivata, depose le armi senza combattere, e questo fu un vero peccato. Il propulsore quadricilindrico in quadrato a due tempi erogava una potenza specifica di ben 190 CV/litro. Il che voleva dire 95 cv, ovvero 8 in più della rivale Yamaha. La RG "stradale" attinse dalla moto da gara anche la distribuzione a disco rotante e la camera di correzione dello scarico SAEC ( l'equivalente della valvola parzializzatrice YPVS di Yamaha). Oltre all'architettura del motore, la Gamma ereditò dalle corse anche il telaio a doppia culla interamente in alluminio, la sospensione posteriore Full-Floater regolabile nel precarico molla, e la forcella anteriore regolabile nel precarico molla e nel sistema di antiaffondamento. Molto più difficile era, invece, credere ai 154 kg a secco dichiarati dalla casa, sebbene alla guida della "mezzolitro" nipponica sembrasse di avere tra le braccia una più piccola e maneggevole "duemmezzo". D'accordo che la Gamma godeva di un progetto più recente, d'accordo che il telaio era completamente in alluminio, d'accordo che si era lavorato molto per contenere il peso, ma quasi 40 kg in meno della rivale, francamente, sembravano un po'troppi. Dai 7.000 ai 12.000 giri la progressione era fulminante. Complice una prima marcia piuttosto corta, in accelerazione, la tendenza dell'avantreno a staccarsi dal suolo era ben marcata. E se in pista questo temperamento nervoso appagava il pilota, su strada diventava un problema. Ma i tecnici Suzuki avevano pensato anche a questo. L'impiego della camera di correzione SAEC permetteva alla Gamma di riprendere velocemente fin dai 3.000 giri in maniera pulita, senza sussulti o "sbacchettate". Si trattava, comunque, come per la RD, di una moto destinati a piloti esperti. Tante doti, quindi, ma anche qualche piccolo neo. Come la ridotta sezione della gomma posteriore (120/90, e in questo la RD si era rivelata superiore con il suo 130/80), che non permetteva di sfruttare a fondo l'ottima ciclistica. Anche sulla RG 500, benzina, olio e gomme si divoravano alla velocità della luce. Nel 1990, due anni dopo l'uscita di scena della sua rivale, anche la sportivissima Suzuki però fu costretta ad alzare bandiera bianca: troppo potente, troppo elevati i costi di mantenimento e, soprattutto, troppo "nemica dell'ambiente". E così se ne andò anche l'ultima discendente diretta della gloriosa stirpe "reale".

Ma la speranza è sempre l'ultima a morire! Al Salone di Milano del 1995 una folla di curiosi si aggirava nello stand Bimota per ammirare l'ultimo gioiello della casa riminese che, a sorpresa, non era una moto ma un propulsore. Un bicilindrico a due tempi di 500 cc, che avrebbe equipaggiato la nuova Bimota 500 V Due. Ma perché, nell'era del quattro tempi, che ormai dominavano sulle strade e sulle piste, insistere ancora con un due tempi? E ancora, perché proprio lei, la Bimota, che alla classe regina del Motomondiale non aveva mai partecipato, e non aveva quindi nulla da replicare? La risposta a tutte queste domande era una sola: Bimota. Sì, perché la casa italiana, das empre considerata un "atelier" della motocicletta, non seguiva le strade tracciate dal business delle due ruote, ma inseguiva sempre e solo le proprie idee. E così, nel 1997, i primi esemplari della 500 V Due (disegnata dal grande Sergio Robbiano) videro la luce. La prima ed unica motocicletta costruita interamente dalla Bimota era finalmente una realtà. Una realtà tecnologicamente molto evoluta, forse troppo, che pagò pesantemente alcune delle sue scelte. Il sistema di iniezione elettronica, adottato dalla V Due per mantenere entro certi limiti i consumi e le emissioni inquinanti, e che permetteva di personalizzare la curva di erogazione, si rivelò un vero disastro perché la moto non funzionava bene. Fu così che gli uomini Bimota dovettero correre ai ripari ritirando le moto, che vennero nuovamente riproposte, con i carburatori al posto dell'iniezione elettronica, nel 1999... all'astronomica cifra di 40 milioni delle vecchie lire. Cifra giustificata in parte dalla costruzione da vera GP. Come il codone a struttura portante in fibra di carbonio, l'air-box in materiale composito e il cruscotto che, oltre a fornire tutte le informazioni necessarie, dava la possibilità di accedere alle mappe relative all'accensione. E se Yamaha RD 500 e Suzuki RG 500, a loro tempo, ci fecero scattare dalla sedia per le loro super prestazioni, provate ad immaginare di cosa poteva essere capace questa Bimota V Due da 110 cv e 145 kg dotata di una ciclistica da vera GP! Il bicilindrico riminese, come tutti i propulsori a due tempi ad elevate prestazioni (e qui si parlava di 220 cv/litro) forniva un "range" di utilizzo molto limitato. Saliva con regolarità fino ai 7.000 giri, soglia oltre la quale la tonalità di scarico mutava repentinamente e si scatenava l'inferno. Fino all'intervento del limitatore, poco sopra i 9.000 giri. Perché l'induzione lamellare nel carter, che garantiva una discreta erogazione ai bassi regimi, tendeva a "murare" agli alti. Per partire, inoltre, era necessario tenere il motore intorno ai 3.000 giri ed aiutarsi con la frizione, ed in questo ricordava molto la vecchia Yamaha RD 500. Una moto pensata per la pista che, grazie ad una ciclistica estrema e al suo peso piuma, era capace di mettersi dietro le evolute Supersport a quattro tempi su qualsiasi tipo di percorso, a patto che a condurla fossero mani esperte.

Ma l'epoca delle due tempi volgeva ormai al tramonto... il suo sibilo e le sue fumate azzurre resteranno le ultime testimonianze di un motociclismo che stava per andarsene e che non sarebbe più tornato. Un motociclismo in cui l'unico "traction control" conosciuto era il polso del pilota

.

Un discorso a parte merita, invece, la Honda NS 400 R a tre cilindri che, più che porsi come una diretta concorrente di Suzuki e Yamaha, ne rappresentava una valida alternativa. Ispirata alla NS 500, campione del mondo nel 1983 con l'americano Freddie Spencer, la sibilante tre cilindri a due tempi della casa dell'ala dorata puntava tutto sul giusto compromesso tra potenza e maneggevolezza. Con una "forza" di 72 cv, ed un peso di 163 kg a secco, la NS 400 R si poneva giusto in mezzo tra la Yamaha RD 350 e le più potenti 500, rispetto alle quali vantava una maggior versatilità d'utilizzo. E anche se inferiore di 100 cc rispetto alle rivali Yamaha RD 500 e Suzuki RG 500, la NS 400 R conservava del tutto inalterato quell'appeal tipico delle moto da competizione. E poi bella, la NS 400 R, lo era davvero! Soprattutto nella livrea ufficiale Rothmans! Bassa, compatta e, come tutte le creature di "mamma" Honda, molto curata anche nei dettagli. Bastava osservarla per capire quanto fosse stato maniacale il lavoro svolto dai tecnici giapponesi. Dal bellissimo telaio in tubi quadri in lega leggera al maestoso forcellone ottenuto per fusione. Dal sistema antiaffondamento TRAC alle tre voluminose espansioni dal richiamo prettamente pistaiolo. Il motore, un compatto tre cilindri a V di 90° con distribuzione ad ammissione lamellare e pesante solo 47 kg, era caratterizzato dalle canne dei cilindri trattate al nikel-silicio e dal sistema ATAC allo scarico (una sorta di valvola parzializzatrice, che però andava ad agire solamente sui due cilindri inferiori). Ma se la NS 400 R da vedere era molto bella, da guidare lo era ancora di più. Dotata di una doppia personalità, mansueta e docile fino ai 7.000 giri/min, brillante e appuntita oltre questa soglia. E tra i cordoli il "gap" prestazionale che pagava nei confronti delle potenti Yamaha RD 500 e Suzuki RG 500, non era poi troppo evidente. Pur avvertendo qualche limite in fatto di gommatura, a causa di uno pneumatico posteriore un po' troppo sottodimensionato, le sensazioni che sapeva regalare erano comunque gratificanti. Certo, i consumi relativi al carburante e all' olio erano elevati, cosi come il prezzo: quasi 9 milionidi lire. Ma allora perché una moto così sorprendentemente piacevole sotto molti aspetti ebbe, almeno nel nostro Paese, una così scarsa diffusione? Perché eccedeva di 50 cc quella che, in quegli anni, veniva considerata la fascia fiscale "protetta" (ovvero le moto fino a 350 cc), rientrando così nella fascia fiscale più alta per quel che riguardaval'IVA, la stessa che pagavano la RD 500 e la RG 500, che però offrivano maggiori prestazioni.

Lawrence "Superior" d'Arabia

"Da tempo non sono in vena per nulla, mi piace soltanto sfrecciare in moto sulle peggiori strade". Scriveva così Thomas Edward Lawrence in una lettera del 1923 indirizzata all'amico scrittore George Bernard Shaw. Uomo dalle mille contraddizioni, sempre alla ricerca di quella fama che allo stesso tempo respingeva, quando non riusciva a dormire, quando la depressione cominciava ad impadronirsi della sua persona, saltava sulla sua Brough Superior e sfrecciava a tutta velocità senza una meta su strade sconosciute per centinaia e centinaia di chilometri. Si narra che un venerdì sera si presentò alla Brough Superior per sostituire le gomme, e il lunedì mattina gliele dovettero nuovamente sostituire. Lawrence aveva percorso più di 1.600 chilometri a tutta velocità su strade per lo più sterrate. Dal 1922 al 1935 "consumò" ben sette Brough Superior, che all'epoca erano considerate le Rolls Royce delle moto, percorrendo oltre 500.000 chilometri E ancora dal suo libro The Mint. "Il primo lieto ruggito di Boanerges per essere richiamata in vita scuote le pareti delle case vicine...un'altra curva: adesso ho l'onore di una delle più diritte strade inglesi... la mia velocità aumenta rapidamente, il rombo dello scarico si perde dietro di me e sento l'urlo del vento... il freddo nell'aria è come un getto d'acqua gelata negli occhi... punto lo sguardo duecento yarde più avanti nel vuoto mosaico delle ondulazioni asfaltate... una bella moto con un po' di carattere è meglio di tutti gli animali da sella del mondo". Sì, perché tra le tante stranezze del grande condottiero che guidò la rivolta araba contro i turchi, c'era anche quella di assegnare un nome alle proprie moto. E Boanerges era il nome della moto con cui nel 1926 sfidò il biplano Bristol motorizzato Rolls Royce. Una delle sue sfide più famose della storia. Come quella del 1927 contro alcune potenti auto di grossa cilindrata. George VII era, invece, il nome della moto con cui il 13 maggio del 1935 ebbe il fatale incidente. Mentre viaggiava sulla strada che da Bovington Camp portava a Coud Hill in Inghilterra, superando un dosso si trovò di fronte due giovani in bicicletta. Sterzò bruscamente per evitarli, la sua moto sbandò paurosamente e andò a schiantarsi contro i cespugli. Lawrence picchiò violentemente la testa e morì alcuni giorni dopo, il 19 maggio, all'ospedale di Bovington Camp senza mai riprendere conoscenza. La sua tragica scomparsa sconvolse profondamente l'Inghilterra, compresi il re George V e lo statista Winston Churchill.

Thomas Edward Lawrence nasce a Tremadoc, in Galles, il 16 agosto 1888. Dopo i primi lunghi viaggi in Francia, Siria e Palestina quando è ancora ventenne, si appassiona all'archeologia e partecipa agli scavi di Carchemish in Siria. Nel 1914 viene assunto alla sezione geografica del Ministero della Guerra Inglese. Sono anni difficili per il giovane Lawrence, che nel breve volgere di un anno perde entrambi i fratelli. Nel 1916 viene inviato in Mesopotamia, dove è in atto la rivolta degli arabi contro i turchi, e assume l'organizzazione di alcune formazioni militari. Nel 1917 viene catturato dai turchi a Dezaa, ma riesce a fuggire. Dopo la fuga guida l'esercito arabo nella conquista di Akaba e l'anno successivo guida gli inglesi nell'ingresso a Damasco. I turchi sono sconfitti. Nel 1922 si dimette dal Ministero e si arruola con il nome di John Hume Ross, nella RAF, l'aeronautica militare inglese. Un anno dopo entra nei carristi assumendo il nome di Thomas Edward Shaw. Nel 1928 termina la stesura del suo libro "The Mint", che uscirà postumo nel 1950. Nel 1929 rientra in Inghilterra e si occupa di idrovolanti e motoscafi veloci d'assalto. Nel 1935 si congeda dalla RAF, e il 13 maggio di quello stesso anno incontra la morte in sella alla sua Brough Superior sulla strada Bovington Camp - Coud Hill.